PC(個人電腦),又稱電子計算機,內部有許多零件組合而成,根據一系列指令(稱為程式)下指令已進行各項動作,被用作各種工業、消費、教學等的用途。

電腦的歷史,可以從1946年2月14日,堪稱世上第一台電腦的ENIAC( 伊尼亞克, 電子數值積分計算機, Electronic Numerical Integrator And Computer)說起,那時的ENIAC,被比喻為劃時代的產物,雖然他在現今看來,可說是龐然大物,但他的計算速度,比當時電磁繼電器的速度快了1000X,當然,埃尼亞克的速度在現今看來應該是個巫威般的存在,但剛才說過,埃尼亞克是當時的”神之產物”,在第二次世界大戰期間,美國陸軍為了加速他們計算彈道飛行,於是於1943年6月5日建造,雖然建造這東西的價格是一筆可觀的金錢,美國軍方並不想建造,但是後來他們還是建造了(沒錯,你別問我為何,好奇就自己去問美國軍方,別問我,歷史就醬子,我也不懂他們),”ENIAC是模塊化計算機,由執行不同功能的獨立面板組成。其中二十個模塊是累加器,這些累加器不僅能做加減運算,還能存儲十位十進位數。當數被調用的時候,它們通過一些通用的匯流排在這些單元間傳遞。為了實現高速,面板需要獨立完成發送和接受數、計算、儲存結果、觸發下一個操作,這一系列的操作都不需要任何移動部件。它的多功能性關鍵在於「分支」的能力——能根據計算結果的符號觸發不同的操作。

除了速度之外,ENIAC最引人注目的就是它的體積和複雜性。ENIAC包含了17468個真空管、7200個晶體二極體、1500個繼電器、10000個電容器,還有大約五百萬個手工焊接頭。它的重量達27頓,體積大約是2.4m×6m×30.48m(8×3×100英尺),占地167平方公尺,重30噸,耗電150kw(導致有傳言說,每當這台計算機啟動的時候,全城的燈都變暗了)。”(以上由這裡貼上),埃尼阿克真的是神WW

以下我來介紹現代微型電腦(個人電腦,PC)最常見的部件吧!

內部零件篇

中央處理器CPU/中央處理單元(Central Processing Unit )

電腦內的主要零件,決定一台電腦性能的老大哥

速度

速度主要是從時脈決定,就是大家廣告說的甚麼???MHz,而這裡MHz,由主板JUMPER決定,我們JUMPER用來調整外頻、倍頻,不過現在應該很多改由我們主板上,BIOS(英文:Basic Input/Output System),即基本輸入輸出系統,亦稱為ROM BIOS、System BIOS、PC BIOS,是在通電啟動階段執行硬體初始化,以及為作業系統提供運行時服務的韌體,現在幾乎從2000年代文字藍底白字畫面變成GUI(圖形使用者介面),可以用滑鼠來操控。

CPU時脈就是由外頻乘上倍頻,也就是這段開頭???MHz,cpu其實也是顆晶片,用二進位來RUN,有空我在寫寫如何把我們十進位(1、2、3、4、5、6、7、8、9、0)變成心中只有0和1的二進位;簡單說下,如果你要進入電腦世界,心中只能有0和1,其他垃圾(數字)要扔垃圾桶。

之前2000年代時,CPU插槽分為像插遊戲卡匣的Slot,以及現在的Socket兩種,前者幾乎已銷聲匿跡了,後者大概就是你的PC(NB除外)的插法,CPU像是塊巧克力般躺在插槽。

CPU,主要分保護層、金屬層、裝置層和矽基座四部分,保護層保護裡面有的沒的,不會接觸空氣,金屬層是電路、裝置層才是你CPU真的在動的地方。而最後的矽基座,建立所有元件,還有包裝層,你摸的地方就對了。

在PC中,CPU是超大積體電路(VLSI,Very Large Scale Intergration);而迷你級電腦,你家不知道有沒有,就是那些甚麼微電腦微波爐、微電腦電鍋、微電腦…裡面的微電腦,CPU或許只是一塊電路板,或是一堆電路板辣。

主機板 (Mother Board、Mobo)

主機板,電腦零件之家,所有零件,不是插在它上面,就是用排線連接在上面,典型的主機板能提供一系列接合點,供CPU、顯卡、音效卡、硬碟、記憶體、對外裝置等裝置接合。它們通常直接插入有關插槽,或用線路連接。主機板上最重要的構成元件是晶片組(Chipset)。而晶片組通常由北橋和南橋組成,也有些以單晶片設計,增強其效能。這些晶元組為主機板提供一個通用平台供不同裝置連接,控制不同裝置的溝通。它亦包含對不同擴充插槽的支援,例如處理器、PCI、ISA、AGP,和PCI Express。晶元組亦為主機板提供額外功能,例如整合顯核,整合聲效卡(也稱內置顯核和內置聲卡)。一些高價主機板也整合紅外通訊技術、藍芽和Wi-Fi(802.11)等功能。

說真的,他不算最先進的東西,比他先進的,比如CPU、顯卡等,比他強的零件比比皆是;但,主機板,永遠是最可怕的東西。可怕不在價格,你看過主機板就知道了。他,雖然不是最先進;但,無疑是最能塞的。你不相信的話,看過你就知道了。CPU、顯卡、介面卡插槽等,甚麼都在上面,電腦零件塞這裡,再加上,近幾年東西不減反增。也是因為這樣,所以這也是我到現在都最怕的。

畢竟,他上面東西多的很,你如果不小心壓斷甚麼,根本找不到,好嗎?

顯示卡/CPU內建顯示卡(Graphics card)

顯卡,顧名思義就是用來顯示畫面用的。他主要分為兩種:集成顯示卡(又稱內顯)以及獨立顯示卡(又稱獨顯),前者因為集成在主板或CPU中,面積不大,所以效能並不會很棒。雖然方便省錢,不用買顯卡,但因為他已經被焊在主板中,如果你要換的話就兩種選擇:換張主板,弄一張新的主機板;或是買張新顯卡,因為主板就算已經有顯卡了,他還是允許你再換(加)裝一張顯卡。

如果你只是打打文章,偶爾打個2D遊戲,內顯就夠用了呢,那…恭喜,你可以省錢了;而你如果是要打3D遊戲或是你是個要3D繪圖的人,那你用內顯,一定會氣死,所以,你如果是後者(打3D遊戲或3D繪圖),那你就繼續看下去吧!

考慮顯卡,分成以下4項:

- 廠牌選擇

- 風扇數量及長度

- 型號

- 記憶體容量

廠牌:

這部分人各有所好,看你喜歡哪一家。

風扇

總共分成三種,單風扇、雙風扇、三風扇;那長度分別是17CM、22CM、28CM左右

顯示記憶體 (VRAM)

有很多種選擇,1G 、2G、3G、4G、8G、11G、16G、24G,那目前最常用的是4G ~ 11G。畫面想要越精緻,顯卡的記憶體容量就得要越多

硬碟 (Hard Disk Drive)

硬碟大概分為傳統硬碟(HDD、 Hard Disk Drive)以及固態硬碟(SSD、 Solid-state drive/Solid-state disk),到底何時會出液態硬碟,前者是目前最普及的硬碟類型,外側的殼包著裡面像CD光碟片的圓形磁碟,圓形的磁碟在殼中高速旋轉,以磁讀寫頭在上面用磁性紀錄資料;後者則是最近新興硬碟類型,像記憶體一樣,靠晶片記憶資料,因此可以使讀取速度更加飛快。

硬碟是用來記憶資料並儲存的媒介,他與記憶體的分別,我待會再說說。他通常帶有500GB~1TB的空間,這就是與記憶體(只有4~32GB)的最大區別。而,有時記憶體也會以交換檔案的面貌出現在硬碟中,這就是虛擬記憶體。說白些:硬碟有可能是記憶體,但記憶體不可能成為硬碟。而至於原因,我在後面會說明。

現在,我先說說傳統HDD硬碟,他就像上面所說的,在外殼內高速旋轉;也因為他是靠磁性記憶資料,只要接觸到強力磁鐵就會消磁,這也是一些犯罪者用來殲滅數位證據的方式。

接著,就是現代SSD硬碟,他因為是靠晶片的,因此不容易靠磁鐵消磁;而他讀寫速度,比前面HDD快,當然,價格比較貴。

記憶體 (RAM、Random Access Memory)

記憶體是電腦暫時儲存資料的的地方,他介於CPU快取(cache)以及硬碟(HDD)之間;一般來說記憶體越大,則你的PC能同時開的軟體就越多。

記憶體有許多規格,我來說說其中一些吧:

- 記憶體容量

- DIMM或SO-DIMM

- DDR

- 時脈及速度

- 記憶體最大擴充

記憶體容量

容量大家應該很清楚,有問題的應該是:我的PC該裝多少才夠?這個問題因你而異,一般來說,你要順RUN微軟WIN10,至少建議要4GB;如果你常開一堆WORD/EXCEL檔案,或是同時開一堆APP,又或者是開超大軟體,像AutoCAD、3D繪圖程式等,那建議加到8GB,最多建議別超過16GB,畢竟太多記憶體反而沒用,結果浪費掉。

DIMM或SO-DIMM

DIMM(Dual In Line Memory Module)與SO-DIMM(Small Outline DIMM),是指記憶體尺寸,前者是一般桌機的SIZE;而後者則是筆電用記憶體,比較小(要不然你要怎麼裝進NB?)

這是DIMM與SO-DIMM的比較圖:

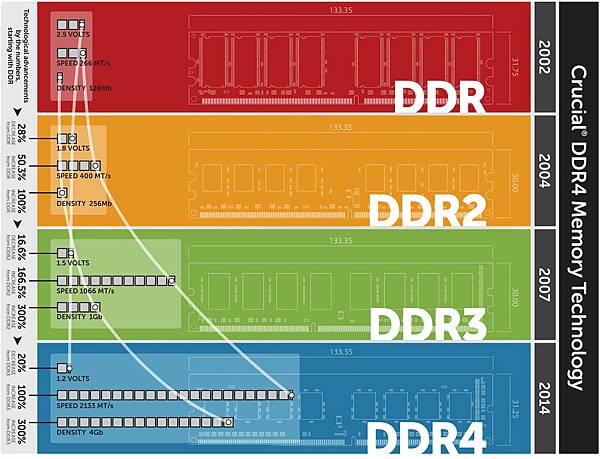

DDR

DDR(Double Data Rate)是記憶體傳輸標準,這一系列從DDR、DDR2到DDR3、DDR4,主板越新標準越高,不同標準因為記憶體腳位不同,使得他們不相容,如果主版支援DDR3,那你要插DDR、DDR2或DDR4,那很抱歉:請換張主板,或是換條記憶體也通。

目前最老,但還有人用的八成是DDR2,DDR根本幾乎沒人使用,DIMM 的 DDR2 記憶體有 240 pins,而 SO-DIMM 則有 200 pins。

金士頓 Kingston 2GB DDR2 記憶體,現在如果買新電腦的話,沒有什麼用了,這種記憶體現在只有修舊電腦時才會有用。

DDR3 是 2007 年釋出的標準,目前許多的電腦應該都還是在使用這個標準,DIMM 的 DDR3 記憶體有 240 pins,而 SO-DIMM 則有 204 pins。雖然 DDR3 與 DDR2 很相似,不過 DDR3 的工作電壓比 DDR2 還要低,而速度也比較快,所以兩者是不相容的。

DDR4 是目前最新的記憶體標準,其針腳增加到 260 pins,工作電壓又比 DDR3 更低一些。

不知道之後如果有DDR5,電壓會不會再往下掉?

時脈及速度

記憶體有兩種速度標示方式,一種是 DDR 開頭的標示法,例如 DDR3-1600,另外一種則是PC開頭的標示法,例如PC3-12800,在DDR或PC後面的一個數字是代表記憶體的世代,PC2等同於DDR2、PC3等同於DDR3、PC4等同於DDR4。

在DDR開頭標示法的連字線後方的數字是代表每秒的傳輸次(megatransfers),單位是 MT/s,這個值大家也時常視為記憶體的時脈(clock rate),單位是 MHz,例如DDR3-1600 的時脈就是1600MHz,也就是每秒傳輸1600M次。

而PC開頭標示法的連字線後方的數字則是代表傳輸速度的理論值,單位是MB/s例如PC3-12800的速度就是12800MB/s。

記憶體與儲存空間

看一下最後一行,”哪裡有500GB的記憶體?”,沒錯,但這個A其實是把硬碟當成記憶體了。

我認為大家可能會搞不太清楚,要不我來打個比方吧!

假設電腦是一間辦公室,硬碟是櫃子、放在櫃子中的文件是檔案、記憶體是辦公桌、工作的那位工作人員是軟體。

如果工作人員(軟體)要閱讀一份文件(檔案),他會從櫃子(硬碟)拿出文件到辦公桌(記憶體),而他不看了(關閉視窗),那他會把修改完的文件放回櫃子(存檔),將之前的檔案丟掉(刪除)。而櫃子(硬碟)與辦公桌(記憶體)的最大差異,就是一般工作人員要回家(關機)時,在桌上的文件會被丟掉或收回書櫃,而書櫃中的東西不會被丟掉。這也就是說,工作人員的私房錢不能放在桌子(記憶體),否則會被扔掉。(這跟前面沒關係,純粹是因為開開小玩笑而已)。

配件

鍵盤 (Keyboard)

電腦鍵盤(英語:computer keyboard)是一種打字機型態的裝置,由不同鍵盤技術的按鈕與電子開關系統組合而成。 主要的功能為輸入資料,並可能在電腦系統中用以操作其他機器或裝置。 在1970年代,電傳打字機與鍵盤取代了打孔卡與打孔帶技術,成為電腦的主要輸入與操作方式。以下是鍵盤的分類與比較

| 項目 | 薄膜式鍵盤 | 機械式鍵盤 | 電容式鍵盤 |

|---|---|---|---|

| 價格 | 最低 | 中等 | 高 |

| 手感 | 最普通 | 反饋感高 | 我很窮沒打過 |

| 噪音 | 最低 | 視軸體而定 | 低於機械高於薄膜 |

薄膜式鍵盤

薄膜式鍵盤因為成本最低,因此通常是筆電預裝的鍵盤;也因為成本低,所以打起來的等級最…,我不想說,否則下面會一堆罵人的話。而你們如果是學生,學校電腦課鍵盤大部分就是這種。

薄膜式鍵盤主要由3片薄膜組成

- 最上方的正極薄膜

- 中間不導電的塑膠片

- 下面的負極薄膜

第一項的正極薄膜裝有按壓模組,當最上方的正極被按下,正極會和下方的負極接觸通電,完成導通以感應,最後傳輸到OS內部。

優點:

- 價格便宜

- 一般隨插即用

缺點:

- 功能較低

- 較無RGB燈光

- 無段落感

- 無驅動程式以做調整

- 老化快

電容式鍵盤

這比較高階,但也比較少見,同時也較貴,又稱作無接點式鍵盤

電容鍵盤結構,如下為i-rocks自家的電容開關

當按下鍵盤時,會改變2片電極之間的的距離,藉此產生電容數值變化,出發訊號,完成作用。

優點:

- RGB燈光

- 壽命長

- 支援巨集

- 有驅動程式調整

- 多媒體功能鍵

- 觸發快

- 延遲低

缺點:

- 貴

- 回彈較弱

- 選擇少

機械式鍵盤

如果你有覺得家人或朋友打電腦時像在敲響板”咖咖咖咖”,他準是在用機械式鍵盤,網路看人家文案天花亂墜的在說甚麼青軸、銀軸、紅軸、光軸、綠軸……,都是指機械鍵盤軸體。

機械鍵盤結構

由上而下分別是:

- 軸蓋

- 軸帽(每種軸最大的差異)

- 彈簧

- 觸點金屬片(核心的結構)

- 底座

當壓下鍵盤時,塑膠軸心擠壓銅片,使得2片銅片接觸送出信號,放開時提供回彈力道,完成。

優點:

- 有多種軸可以選擇

- 大多有RGB燈光

- 有段落感

- 大部分有驅動程式

- 壽命較高

- 單鍵單軸

- 全鍵盤無衝突

- 聲音響

缺點:

- 價格較高

- 有些軸較大聲

- 對選擇困難者不友善(想想前面說的甚麼紅軸、銀軸、青軸吧!)

接著來說說鍵盤大小吧!

鍵盤大小大致分為3種:

- 60%

- 75%

- 100%

60%鍵盤

這類鍵盤通體小巧,主打顏值和便攜性。目標定位人群更多偏向喜歡精緻桌面、時尚遊戲生活的人群。輕巧便攜的設計讓你能從容的攜帶鍵盤從辦公室回到家中。這種逼感…懂的自然懂。對於桌面空間有限的用戶來說這類鍵盤的使用價值很凸顯,當然玩遊戲起來也是順心應手!當然軸體越少,售價相對來說比較便宜。

這類鍵盤的缺點是在辦公時候需要大量組合按鍵使用

80%鍵盤

60%和100%之間的最佳平衡。遊戲玩家因為大部分不會動到數字鍵,這種很適合他們。

100%鍵盤:

所有按鍵都有。也是最多人使用的。

以下我放上一張我自己做的表格,顯示60%、80%、100%差在哪裡。

| 輸入文字區 | 數字鍵區 | F1~F12區 | 編輯鍵區 | |

|---|---|---|---|---|

| 100% | 有 | 有 | 有 | 有 |

| 80% | 有 | 部分有 | 組合鍵 | 組合鍵 |

| 60% | 有 | 無 | 組合鍵 | 部分有 |

滑鼠(Mouse)

滑鼠是在鍵盤之後,電腦第一大的輸入設備,至於甚麼是輸入,下次再寫一篇文章介紹吧?

在滑鼠發明以前,電腦不是誰都能用的,因為當時操作電腦的方式,大部分是透過繁瑣的指令來操作的,當然現在還是能使用,也就是指Windows PowerShell和cmd,命令提示字元。滑鼠是在電腦發明後18年,也就是1964年,由加州大學柏克利分校博士-道格拉斯.恩格爾巴特發明的,滑鼠也促進了圖形使用界面(GUI、Graphical User Interface)。道格拉斯的滑鼠是一個小木盒,兩個滾輪+一個按鈕,工作原理是滾輪帶軸旋轉,使變阻器改變阻值, 阻值的變化就產生了位移訊號,經電腦處理後屏幕上指示位置的光標就可以移動了。

第一代滑鼠,因為拖著很長很長,像鼠尾般的連線,才得名的。

經過半世紀的發展,滑鼠出現很多代,從原理、連接和滾輪類型3方面說明:

工作原理

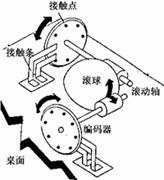

機械滑鼠

在很長時間滑鼠處於一個緩慢的階段,最具代表性就是普通的滾輪滑鼠:

機械滑鼠的標誌-滾輪:

在滑鼠底部有一個可四向滾動的膠質小球,這個小球在滾動時會帶動一對轉軸轉動(分別為X轉軸、Y轉軸),而這兩個轉軸的末端分別有一個解碼輪。當滑鼠滾動的時候,橡膠小球帶動這X和Y軸的轉動,而X和Y軸轉動的數據通過末端的解碼輪反饋給滑鼠裡的晶片,滑鼠內部的晶片將數據轉化為二進位對應的XY坐標信號傳輸給電腦,那麼電腦將這一系列信息反應在屏幕的光標上,那麼滑鼠移動產生的坐標偏移量或者說是位移數據就可以通過光標的移動直觀的顯示出來了。

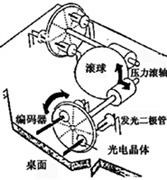

光機滑鼠

可是,機械滑鼠數據後來發現不精準的現象,而且解碼輪太太太會磨損,於是羅技公司在1983年推出新的光機滑鼠,顧名思義就是透過光學定位的機械滾輪滑鼠。

可以看到,光機滑鼠同樣擁有一個橡膠滾輪,只不過把之前的金屬觸點和末端的解碼輪替換成二極體和光電晶體,而編碼器也做了改良設計,因為要為了讓光電晶體和二極體的數據更好地傳送到滑鼠晶片上。比起之前的解碼輪,光電晶體和二極體的出現,使得滑鼠在採集偏移量和位移數據的時候更加精準,同時光線的採集過程不像解碼輪那樣有直接的表面接觸,這也大大減少了滑鼠的磨損率。可以這麼說1983年是滑鼠劃時代的一年,這一年誕生的光機滑鼠給以後的光電滑鼠帶來了理論上的依據。

光學滑鼠

我們桌機所使用的滑鼠大部分是這種。光學滑鼠與光機滑鼠幾乎處於同一個世代;使用過機械滑鼠的應該知道,機械滑鼠用一陣子後會發現滾輪及XY軸有一堆毛絮灰塵在上面。

現在來說說光學滑鼠,它分成2種類型-光電滑鼠及雷射滑鼠,因為目前能生產光學滑鼠感應器的就只有微軟、羅技等幾家,而這三家的感應器種類又不同,因此光學滑鼠才會分成上面說的2類。

首先來講光電滑鼠:

設計光電滑鼠的初衷應該是將滑鼠的精度再次提高到一個全新的水平,使之可充分滿足專業應用的需求。光電滑鼠全部都除去了傳統的滾球、轉軸等設計,其主要部件為兩個發光二極體、感光晶片、控制晶片和一個帶有網格的反射板。

所以你手上的滑鼠,如果是反射板表面被塑膠稜鏡覆蓋,以反射感光晶片傳回滑鼠,那就是了。

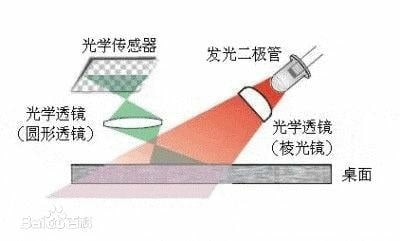

光電滑鼠的工作原理:

工作時光電滑鼠必須在反射板上移動,X發光二極體和Y發光二極體會分別發射出光線照射在反射板上,接著光線會被反射板反射回去,經過鏡頭組件傳遞後照射在感光晶片上。感光晶片將光信號轉變為對應的數位訊號後將之送到定位晶片中專門處理,進而產生X-Y坐標偏移數據。簡單地說就是滑鼠在桌面或者滑鼠墊上移動的時候,同時感光晶片和二極體分別折射到滑鼠墊和反射板,再由滑鼠墊通過反射板表面覆蓋的稜鏡反射到滑鼠晶片,晶片通過採集反射回來的坐標數據後經過計算反饋到電腦,就可以通過屏幕的光標反映出來。

再來是雷射滑鼠,光電鼠因為必須依反射板(滑鼠墊啦!),位置數據都是依據LED照之後反設置反射板,假設你的反射板有髒汙,光電數便無法判斷自己的位置。

正由於這樣的問題,雷射鼠取代光電鼠了。正由於這個缺陷,導致市面上不少光電鼠,價格都比較便宜。

雷射鼠也是一種光電鼠;不過,光電的LED被取代成雷射罷了。好處是幾乎所有表面只要平的就能順用,沒問題。